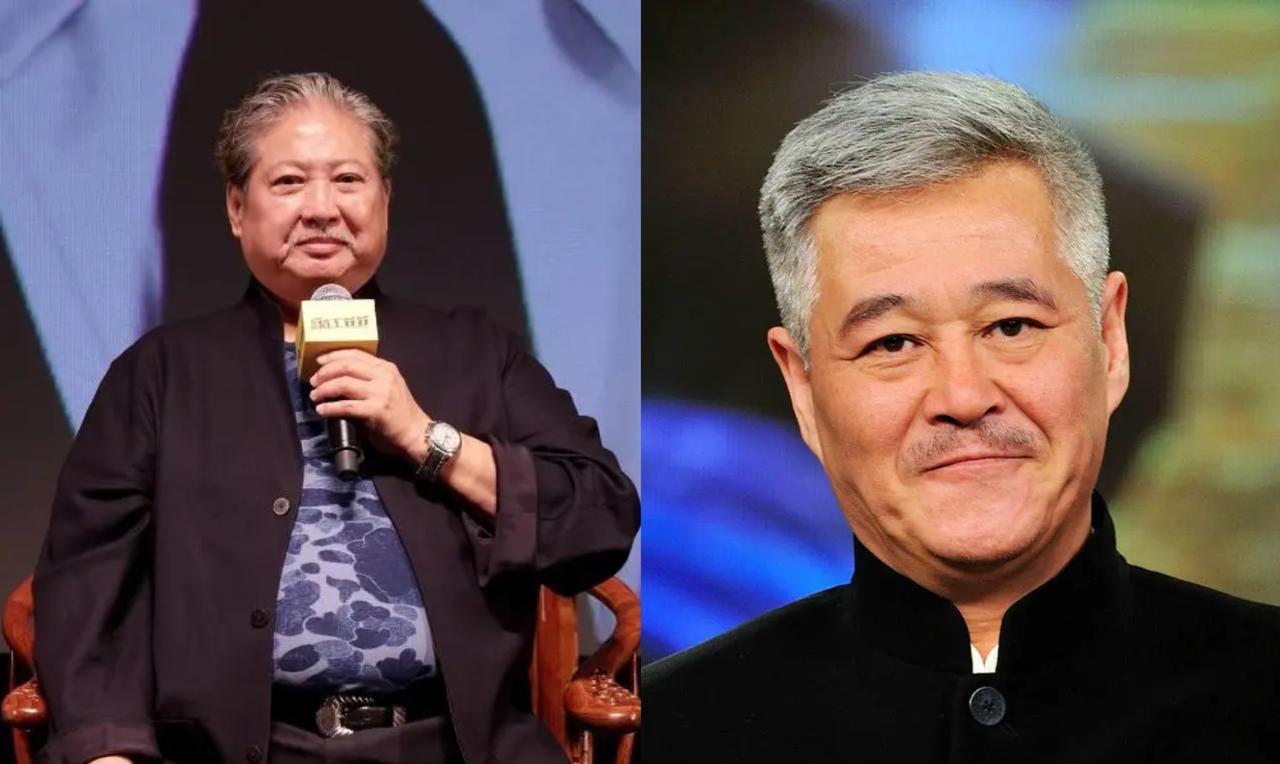

2015年,洪金宝来东北拍戏,赵本山要请他吃饭,但洪金宝拒绝得很直接:“咱俩不熟,你请我吃饭干嘛?”赵本山一句话,就让他痛快答应。 洪金宝刚落地东北,工作团队安排好行程,他心里却一直盘旋着一个疑问,消息说赵本山要专门设宴招待他,这让他难以理解。 他们素来没有交集,圈子也完全不同,为什么对方要如此热情?带着这个疑问,他当面表达了出来,话语里并没有客套,而是直接问出了心里的疑惑。 赵本山听到这句话时并没有表现出任何不快,他的反应很自然,神情轻松,他坦率地表明自己是洪金宝多年的影迷,年轻时就被港片动作世界深深吸引,尤其是洪金宝塑造的形象让他记忆犹新。 赵本山一直在舞台上演绎东北文化,可在他的私人爱好里,对洪金宝作品的喜爱始终没变,能够亲自见到本人,他感到这是难得的缘分,所以才会主动提出设宴。 洪金宝原本的戒备在这一刻逐渐放下,对方并不是出于利益,也不是为了场面,而是带着真诚的情感和长久的喜爱。 他意识到这样的邀请并不需要怀疑,于是欣然接受下来,这一决定也成为日后两人友谊的起点,宴席那天,赵本山的准备极为周到。 菜肴丰盛,酒水齐全,除了常见的东北特色菜肴,他还安排了地方表演助兴,整个饭局上,两人从一开始的客套逐渐转为放松,不断举杯畅饮。 洪金宝在席间感受到久违的痛快,而赵本山也因为能款待偶像而显得格外兴奋,席间的气氛始终热烈,不时响起掌声与笑声。 在整个过程里,两人的情绪都处于一种畅快的状态,洪金宝没有感到陌生的拘束,反而像是与多年好友相聚一般。 赵本山则表现出地主之谊的周全,他不仅让宾客吃好喝好,更用心营造一种轻松氛围,让对方完全融入其中,赵本山在饭局上的文化气息,也体现在他对细节的把握。 他并不是一味强调排场,而是懂得如何结合身份和场景,比如当年易中天来东北,他的安排就完全不同,他没有铺张设宴,而是准备了几样简单的下酒菜,同时拿出几幅字画放在一旁。 那次相聚,酒桌成为交流的平台,更多的话题集中在文化探讨上,而不是觥筹交错,赵本山深知,面对学者,过度铺张会让人觉得庸俗,用简洁反而能衬托出真诚。 这种因人而异的安排,正体现了赵本山的情商,他懂得分寸,知道如何让每一位客人都感到被重视,却又不失自然。 他不会一味追求场面的热闹,而是考虑到对方的身份、喜好和习惯,每一次安排都恰到好处,既不显得过分张扬,也不会显得冷淡。 他的为人处世,正是这种智慧的体现,对待明星,他用热闹与真诚拉近关系;对待学者,他用安静和文化营造氛围;对待来自江湖的人,他用最接地气的方式让对方放松。 每一种处理方式都能让宾客心甘情愿留下好印象,甚至愿意主动与他建立更长久的联系,赵本山的情商不仅表现在酒桌上,更在于他能够通过一次次宴请,把人情世故处理得圆润而自然。 他善于妥协,善于调整,总能让不同背景的人都找到归属感,正因如此,他在各个圈层里都积累了广泛的人脉。 洪金宝与赵本山的那次饭局,表面上只是一次普通的招待,实则体现了赵本山长期以来形成的处事方式。 洪金宝在其中感受到的并不仅仅是东北菜的豪爽,而是来自一个多年仰慕者的真诚款待,这种真诚让两人迅速拉近距离,也让这段相识成为难得的佳话。 整个故事到这里,已经不只是一次简单的相聚,而是一种人情世故的展现,赵本山用自己的方式,把不同的人请上酒桌,让他们在各自最舒适的氛围中展开交流。 这种智慧既让他收获了朋友,也让他的事业因人缘而不断拓展,正是这种看似寻常的细节,塑造了赵本山待人接物的风格。 他不会把所有客人都放在同一个模式里,而是因人而异地去安排,洪金宝感受到的是影迷的热情,易中天感受到的是文化的尊重,其他人则在各自的氛围里得到满足。 赵本山把这些细微的处理变成了长期的积累,也让人们逐渐认识到他不只是舞台上的表演者,更是生活中一个懂得经营人情的智者。